当全行业都在翘首以盼固态电池“一夜成神”时,一场关于理性与期待的再校准,正在悄然发生。

“全固态电池量产装车是最乐观预期,真正量产有可能在2035年。”

在2025世界动力电池大会开幕前夕,深蓝汽车董事长邓承浩的一席话,为如火如荼的固态电池热潮注入了一剂必要的“冷静剂”。这不仅是对量产时间线的修正,更是对一场全行业“预期管理”的呼唤。

在邓承浩看来,固态电池首先面临的是深刻的科学挑战,其次才是艰巨的工艺与成本难题。他甚至抛出了一个更具思考性的问题:固态电池,究竟是不是动力电池技术的最终形态?

从理想到现实:固态电池的“三重门”

被业界誉为“终极目标”的全固态电池,凭借其高能量密度、本征安全性和宽工作温域的梦幻属性,承载着终结电动车续航与安全焦虑的厚望。然而,从实验室的样品到规模化装车,这条路上横亘着科学、工艺与成本“三重门”,每一道都需耗时费力才能叩开。

科学挑战,是最深层的“地基”难题。全固态电池用固态电解质取代液态电解液,这一核心变革带来了基础物理化学层面的全新课题。其中最棘手的,莫过于固-固界面阻抗这座“大山”。

离子在液态中能自由穿梭,但在固态材料之间,接触不良、传导效率低下的问题极为突出。如何构建稳定、低阻抗的离子通道,成为首要拦路虎。

与此同时,固态电解质自身的材料体系——聚合物、氧化物、硫化物——仍处于“三国混战”状态,各有致命短板。聚合物易加工但电导率低;氧化物稳定却太坚硬;硫化物电导率最高,却娇贵到遇水即分解,对制造环境要求极为苛刻。寻找集大成者的完美材料,本身就如大海捞针。

即便科学问题逐一攻克,从实验室走向量产线的工艺与成本“鸿沟”,同样令人望而生畏。

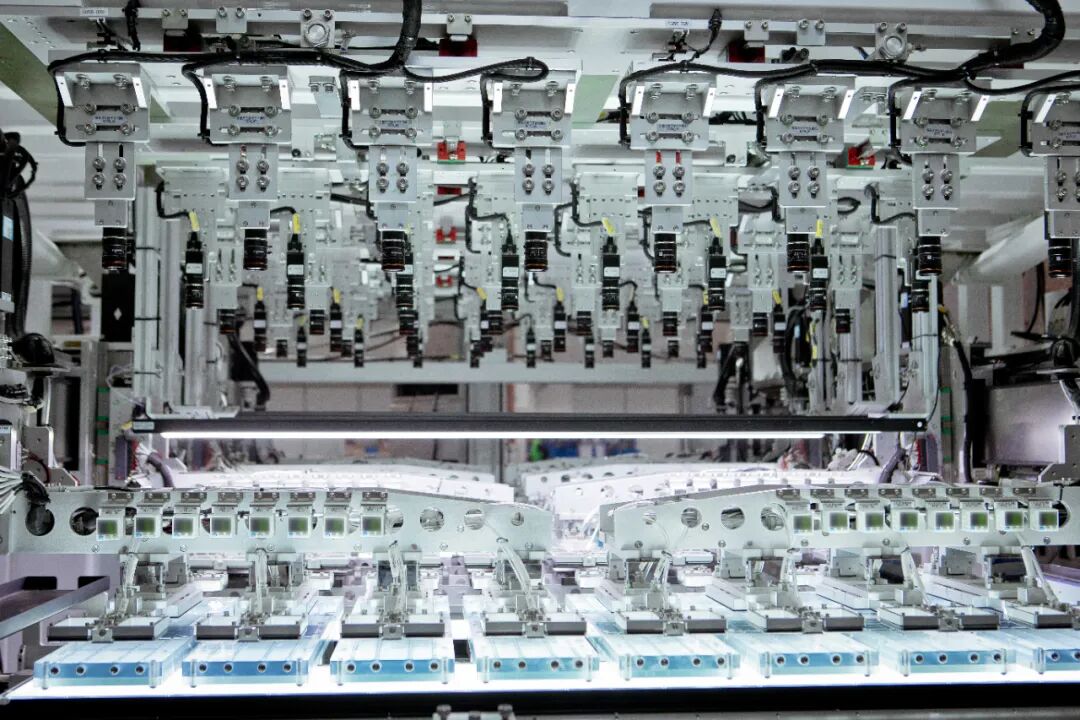

图片来源:蜂巢能源

现有成熟的液态电池产业链,几乎无法为固态电池所用。制备大面积、超薄且无缺陷的固态电解质薄膜,如同在微观世界进行一场精密“外科手术”;在无氧无水的极端环境下完成电芯组装,更需要全套全新的专用设备。这一切,都意味着天价的研发投入和重资产布局。

成本,则是压垮商业化希望的最后一根稻草。目前,全固态电池关键材料中涉及的稀有元素,以及复杂苛刻的制备工艺,使其成本高企,数倍于现有液态电池乃常态。没有成本的优势,任何新技术都难以在市场中站稳脚跟。

邓承浩将量产时间点推后至2035年,正是基于对这“三重门”挑战的清醒认知。

终极之问:谁才是未来的“执剑人”?

在谨慎预测量产时间表之外,邓承浩提出的“终极形态之问”,更具战略深意。这一问,打破了固态电池是技术演进终点的思维定势,为未来技术路线的百花齐放打开了想象空间。

在固态电池“临门一脚”之前,液态电池的潜力远未枯竭。行业并非只能被动等待。通过材料体系的持续迭代与结构创新,液态电池正在迎来属于自己的“第二春”。

从高镍走向超高镍三元正极,从硅碳复合走向更高硅含量的负极,能量密度天花板正被一点点顶高。而作为折中方案的半固态电池,已经开始装车应用。它在保留部分液态电解质改善界面传导的同时,引入了固态电解质层,在安全性和能量密度上取得了宝贵的平衡,被视为全固态到来前最现实的过渡技术。

与此同时,麒麟电池、刀片电池等通过精巧的系统结构创新,不断提升电池包的空间利用率,从另一个维度挖掘着性能潜力。邓承浩强调“当下的液态电池还有很多创新值得去做”,正是看到了这一路径在中期内不可替代的经济性与可靠性。

如果将视野放得更远,动力电池的技术棋盘上,固态电池或许只是一枚重要的“先锋”,而非唯一的“主帅”。

锂金属电池、拥有极高理论能量密度且成本更低的锂硫电池、以及资源丰富的钠离子电池,都在各自的赛道上前行。它们或许在乘用车动力领域挑战重重,但在储能、低速电动车、特定交通等领域,正构筑起多元化的技术分流。

更遥远的未来,甚至可能出现基于全新化学体系的下一代电池技术。技术的进步从来不是线性的,它充满了意想不到的拐点与颠覆。因此,固态电池更应被看作一个关键的“技术驿站”,指引着前进的方向,但终点线的旗帜,或许插在更远的地方。